4Apr

Warning: A non-numeric value encountered in /home/deeepstream/deeepstream.com/public_html/wp-content/plugins/pz-hatenablogcard/pz-hatenablogcard.php on line 466

Warning: A non-numeric value encountered in /home/deeepstream/deeepstream.com/public_html/wp-content/plugins/pz-hatenablogcard/pz-hatenablogcard.php on line 466

この春、ビッグバスを乱獲しているスイムジグ。

中でも「スイミングマスター」が圧倒的に支持されるのはナゼなのか?

そのキーファクターは、「スタック感」にありました・・・。

プロガイド使用率No.1?のスイムジグ

皆さんこんにちは、KenDです。

一年で最もデカバスが釣れる春、今年も各地から景気の良い釣果情報が聞こえてきますね。

[D] ロクマル乱舞!琵琶湖春爆のXデー到来!?

[D] ロクマル乱舞!琵琶湖春爆のXデー到来!?上の記事で紹介したように、琵琶湖ではロクマルが大量水揚げされる日も。

しかしその内容に注目してみると、圧倒的に「あるルアー」の使用率が高い事に気付きます。

そのルアーとは・・・そう、「スイムジグ」です。

しかもさらに突っ込んでみると、プロガイドさん始め多くのビッグフィッシュ・ハンターさんが使っている組み合わせが見えてきます。

それは「スイミングマスター」、そして「スイングインパクトファット4.8inch」の黄金コンビです。。。

[D] 静かなる強さ - スイングインパクトには「背骨」が入っている。

[D] 静かなる強さ - スイングインパクトには「背骨」が入っている。と言うわけで今回は、人気No.1スイムジグ「スイミングマスター」は何が凄いのか?を考えてみたいと思います。

最大のキモは「スタック感」

さてこのスイミングマスター、人気プロガイドの国保氏の力作である事は広く知られています。

というわけでまずは、国保プロの解説動画をご覧いただければと思います。

・・・というわけで、レンジキープ力やフッキング性能、ウェイトが違っても統一された使用感など、随所にこだわりが込められている事が分かって頂けるかと思います。

しかしそんな中でも、私が特に他のスイムジグと決定的に違うと感じたポイントは、ウィードへの「スタック感」でした。

ところで私がこれまで最も気に入って使ってきたスイムジグは、Jクラスター(バレーヒル邪道)+ スタッガー5inchの組み合わせでした。

率直に言って、このコンビに一番多くのスイムジグフィッシュを獲らせてもらったと思います。

Jクラスター等のジョイント系スイムジグには、フックがなまったらすぐに交換でき、しかもテキサスリグのように高いウィードすり抜け性能を持つというメリットがあると感じています。

ですから当初、あえてスイミングマスターのようなブラシガード付のタイプにする必要性が良く分かりませんでした。

しかし試しに・・・と実際使ってみて強く感じたのは、まず早春のフックアップ率の違いです。

ハイシーズンなら良いのですが、ショートバイトが多発する時はどうしてもブラシガードジグに軍配が上がります。

どうしてもとなればトレーラーフックをつけることも出来るので、この時期にはどうしても欠かせないと感じました。

それからスイミングショット等のスリ抜けを重視したスイムジグに比べて、「ウィードへの適度な引っ掛かり」(=スタック感)の違いも明確でした。

つまり、あえてウィードをすり抜け過ぎない事で、僅かなウィードへのタッチを感じ取り、ハングオフさせることが出来ると思うのです。

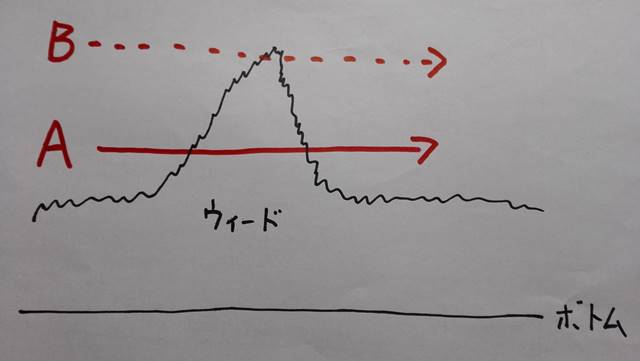

例えば上図のAのようなコース取りであれば、どんなジグを通してもウィードにタッチした事が分かるでしょう。

しかしBのようなウィードトップぎりぎりのコースだと、すり抜けの良過ぎるジグではウィードに触れた感触が手元に伝わらないと思います。

このスタック感の差を感じ取りながらリトリーブする事で、今、Aのように深く掛けるコースを通したのか?それともBのように上っ面を通したいのか?を判断しながらレンジコントロールが出来るのではないでしょうか。

レンジコントロールは巻き物の要

巻き物好きの方には同意して頂けるのではないかと思いますが、横に動かすルアーの要は「レンジ」にあると思います。

その、キーとなるレンジコントロールを自由自在に操れる事。

これこそが、スイミングマスターが支持されている最大の理由なのではないかと考えています。

シンプルに見えて奥が深い、スイミングジグの世界。

苦手意識のある方もいらっしゃるかと思いますが(かくいう私もそうですがw)、ビッグバスの実績が異常に高いのは紛れもない事実だと感じています。

この春スイムジグに挑戦してみるのであれば、まずはスイミングマスターを使ってみる事をお勧めしたいと思います。

※更新情報と時事ニュースをお届けしますので、ぜひFacebookページへのいいね!& twitterのフォローをよろしくお願いします。

関連記事

コメント

-

2016年 5月 17日

-

2016年 10月 03日

![[D] スイムジグなのに実はテキサス!?「Jクラスター」に秘められた4つのメリット](http://deeepstream.com/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20160523_141049-120x120.jpg)

この記事へのコメントはありません。