CATEGORY◆コツと考察集(STUDIes)

:[Ken-Dは見た] エリート初戦を制したフィネス・グラビングの真実

極寒のエリート初戦ガンターズビルを制した、ハンク・チェリーのフィネス・グラビング。 ノースカロライナに古くから伝わるとされる、シークレット・テクニックの正体とは? 同船のバックシートから間近に目撃した、その全貌をお話します。

:[R] バスの”冬眠”の話をしよう

難しい冬のバスフィッシング、とにかくボトムを丁寧にと思われるかもしれませんが・・・。 果たしてこの時期のバスは、ボトムに張り付いて”冬眠”しているのか? ウィンターバスを手にするために最も重要な、冬バスの生態についてお話します。

:[R] “ハードボトム”をまじめに考える

日米の違いを問わず、バスフィッシングで鍵となるのが”ハードボトム”。 しかし地質の硬さが、釣果に繋がる科学的な理由はどこにあるのか? ボトムがもたらす水質の変化と、スズキ目の酸素要求量の観点からその答えに迫ります。

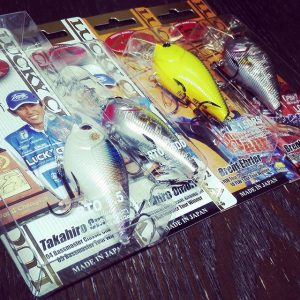

冬にアラバマが効く理由

日本でもアメリカでも、アラバマリグは晩秋~冬が効きやすい気がしていますが・・・。 その理由は”春~夏に生まれた大量の小魚の群れ”のマッチザベイトではないかと思っています。 ヒウオやワカサギ1年魚、こちらだとシャッドの幼魚が大量に湧く時期ですからね。

:[R] ゴミ袋の中のバス

冬のバス釣りのキモは、一にも二にもまず”居場所”を押さえる事。 場所さえ読めれば楽しい季節、読めないと苦行になりかねない季節ですが・・・。 “ゴミ袋の中のバス”が教えてくれた、冬のスポットの見極め方をお話します。

:[R] キャロライナリグと”ラインの水押し”

ありとあらゆるリグの中で、最も苦手とするのがキャロライナリグ。 あの仕掛け感と投げにくさが嫌いなのですが、今年使い込んで一つの結論に達しました。 他のリグでは替えが効かない、キャロだけが釣れる理由についてお話します。

冷え込んだ日のクランキング- Coldwater cranking –

ミシシッピリバー戦の公式プラ中、寒波到来でそれまで釣れていたトップウォーターが沈黙。 そこでリップラップを舐めるようにスクエアビルを通すと、面白いように次々バイトが! 基本は中層を巻きますが、こういう時はボトムの岩にしっかり当てるのが効きますね。

:[R] 安定して数を釣る方法

今年最後のクラブトーナメントは2位。3戦連続で、おまけに年間でも2位(笑)。 爆発力には欠けますが、着実にリミットを揃える力がついてきたのかなと思います。 今回は今期テーマに練習してきた、”安定して数を釣る”方法についてお話します。

お年寄りバスの釣り方

最近、痩せていて色ツヤが無く、目が落ちくぼんでいる高齢バスが2尾ほど釣れました。 特徴としては超大場所の大規模ストラクチャー、そして一か所での遅くしつこいアプローチ。 素早く泳ぎ回る元気が無いのでしょうが、バスの年齢によっても釣り方が変わりますね。

湖に秋を告げる”サーモクラインの崩壊”

残暑厳しい今年のテネシー、実はまだ日中29℃くらいまで上がったりするのですが・・・。 水中はしっかり秋になっていて、バスのポジションは夏とは全然別。 その理由は「サーモクラインの崩壊」、これが湖の秋を告げる最大の要因だと考えています。 (前回の動画と比較してみて下さい)